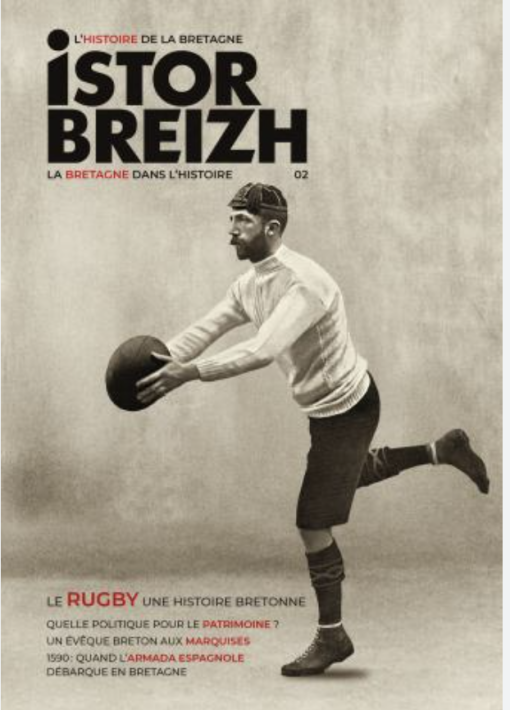

La revue semestrielle Istor Breizh publie son deuxième numéro, avec un sommaire aussi inattendu que passionnant. En couverture : Le rugby, une histoire bretonne ! Un thème audacieux, traité avec rigueur et ancrage territorial, qui permet d’explorer un pan méconnu de l’identité bretonne à travers le sport, la culture populaire et le patrimoine.

La revue semestrielle Istor Breizh publie son deuxième numéro, avec un sommaire aussi inattendu que passionnant. En couverture : Le rugby, une histoire bretonne ! Un thème audacieux, traité avec rigueur et ancrage territorial, qui permet d’explorer un pan méconnu de l’identité bretonne à travers le sport, la culture populaire et le patrimoine.

🏉 Le rugby, un jeu breton ?

Georges Cadiou, journaliste et écrivain signe un large panorama historique du rugby en Bretagne, de la fin du XIXe siècle à nos jours. On y croise des figures pionnières comme Pascal Laporte, ancien champion de France avec le Stade Bordelais, à l’origine du Stade Nantais Université Club (SNUC), dont le stade porte aujourd’hui le nom à Nantes.

Hubert Chémereau prolonge l’enquête avec un article titré « Nantes, aux sources du rugby breton », où il revient sur les liens économiques, culturels et sportifs entre les ports bretons et les nations celtiques (Pays de Galles, Irlande). Une tradition sportive populaire qui se perpétue jusqu’à Vannes, et qui prend aussi un visage féminin depuis les années 1990.

Mais peut-on parler de rugby breton sans évoquer la soule ?

⚔️ De la soule médiévale au ba’ game des Orcades

La soule (ar mellat en breton) est l’ancêtre direct des sports collectifs comme le rugby. Mentionnée dès le Moyen Âge, elle fut longtemps considérée comme trop violente, ce qui conduisit évêques, ducs ou préfets à tenter de l’interdire. Emile Souvestre en donne une description redoutable dans Les derniers Bretons (1836). Mais pour le bénédictin Louis Gougaud, elle comportait au contraire des règles protectrices.En Morbihan, la soule fut pratiquée jusqu’aux années 1985-1986, notamment à Languidic, où le photographe Yvon Kervinio a immortalisé l’une des dernières parties. Un cahier de Dastum, signé Serge Moëlo et Jean-Pierre Le Bihan, retrace l’histoire de cette tradition à Kergohann.

Et si vous souhaitez en voir une aujourd’hui, cap sur Kirkwall, aux Orcades écossaises, où la ba’ game continue d’opposer, chaque Noël et Nouvel An, les deux moitiés de la ville dans une joute spectaculaire aux racines très anciennes.

🏛️ Et le patrimoine breton dans tout ça ?

Le second dossier d’Istor Breizh n°2 s’attaque à une autre question essentielle : quelle politique pour le patrimoine en Bretagne ?On y trouve :

- une interview croisée de deux archéologues, Clément Nicolas et Yvan Pallier, qui ont redonné vie à la dalle gravée de Saint-Bélec (âge du bronze),

- un portrait de Paul du Châtellier, l’archéologue qui l’avait exhumée en 1900,

- et des témoignages d’élus et d’acteurs culturels sur la gestion, la mise en valeur et l’accessibilité du patrimoine breton.

📚 Une revue à suivre de près

Avec ce numéro 2, Istor Breizh continue d’affirmer sa ligne éditoriale : croiser l’histoire populaire et la recherche, donner la parole aux chercheurs comme aux témoins, et ancrer ses dossiers dans le territoire.Disponible en librairie, dans les points de diffusion bretons ou par abonnement, cette revue semestrielle s’impose déjà comme un outil de référence pour penser l’histoire de la Bretagne autrement.

Commentaires (1)